IMPACT (2号機)

「IMPACTプロジェクト」の概要

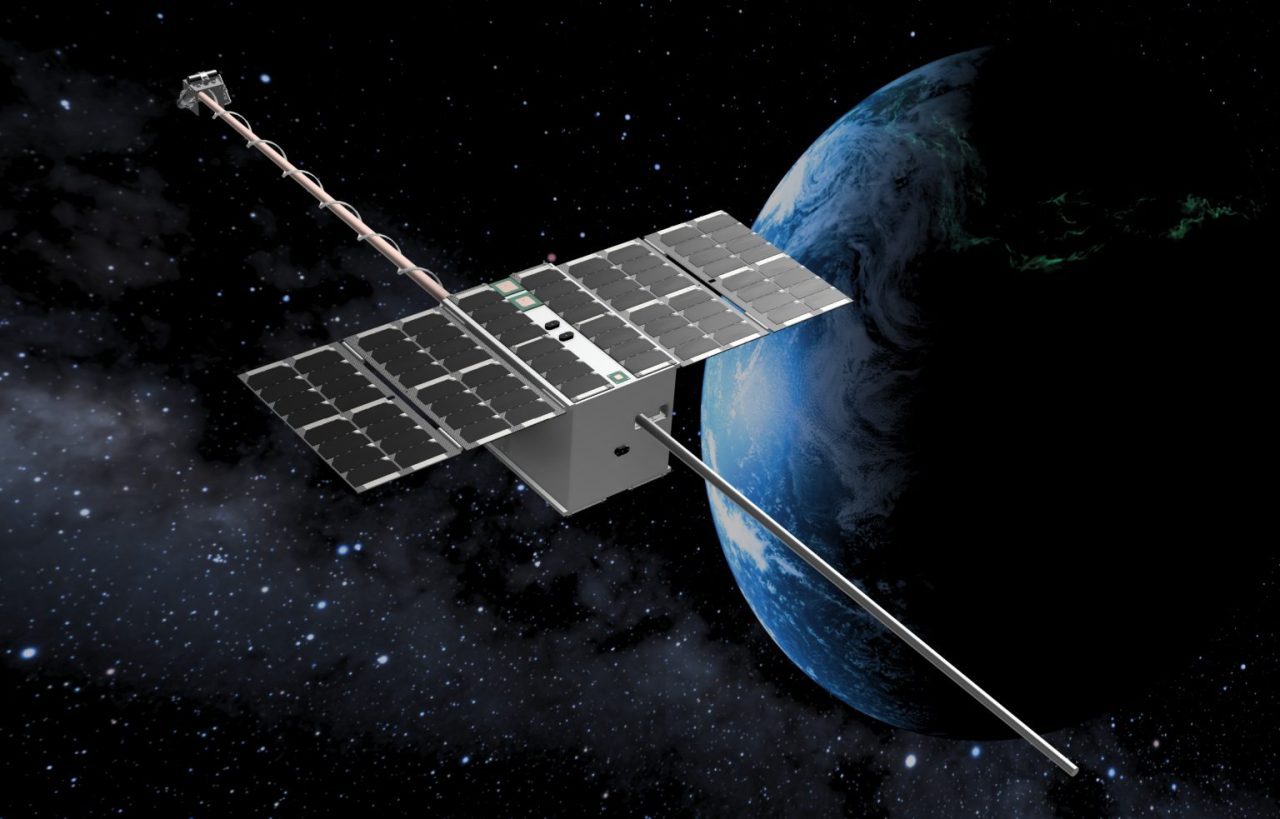

IMPACT(Investigation of ducting Magnetospheric Plasma wave ACTivity)は、12Uサイズ(約22 cm×22 cm×36 cm)のキューブサットによる観測を主軸とした太陽地球系科学ミッションです。太陽活動をきっかけとして起こる地球周辺の宇宙環境変動を、電波とプラズマの観測によって明らかにします。「IMPACTプロジェクト」を支える超小型衛星計画は2023年12月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「産学官による輸送・超小型衛星ミッション拡充プログラム 超小型衛星ミッション公募#2」のテーマとしてフィージビリティ・スタディ・フェーズに採択されました。その後フェーズアップ審査を通過して、2025年2月28日に衛星開発フェーズへと移行することが正式に決定されました。衛星開発フェーズでは、2027年度内の開発完了を目指して超小型衛星の設計・開発・試験を行っていきます。

地球の周りの宇宙空間は、気体を構成する分子が電離したプラズマで満たされています。プラズマの主な供給源である太陽から吹き付ける高温・高速のプラズマ流(太陽風)は、11年周期で変化を繰り返す太陽活動の上昇期には大規模な太陽フレアに伴って、地球に猛烈に噴きつけられます。例えば「オーロラ」は太陽風のプラズマが地球磁気圏に侵入して、地球磁場の磁力線に沿ってやがて大気と衝突することで起こる科学現象です。オーロラ以外にも、高いエネルギーのプラズマが人工衛星に衝突することで起こる帯電現象や半導体損傷、また地球の超高層大気が加熱されることで人工衛星の軌道寿命が短くなるなどの様々な現象を引き起こします。宇宙空間の安全利用を加速させるうえで重要となる宇宙プラズマ環境の変動を「宇宙天気」とよび、今後は地球上の気象予報と同程度に身近になると考えられています。

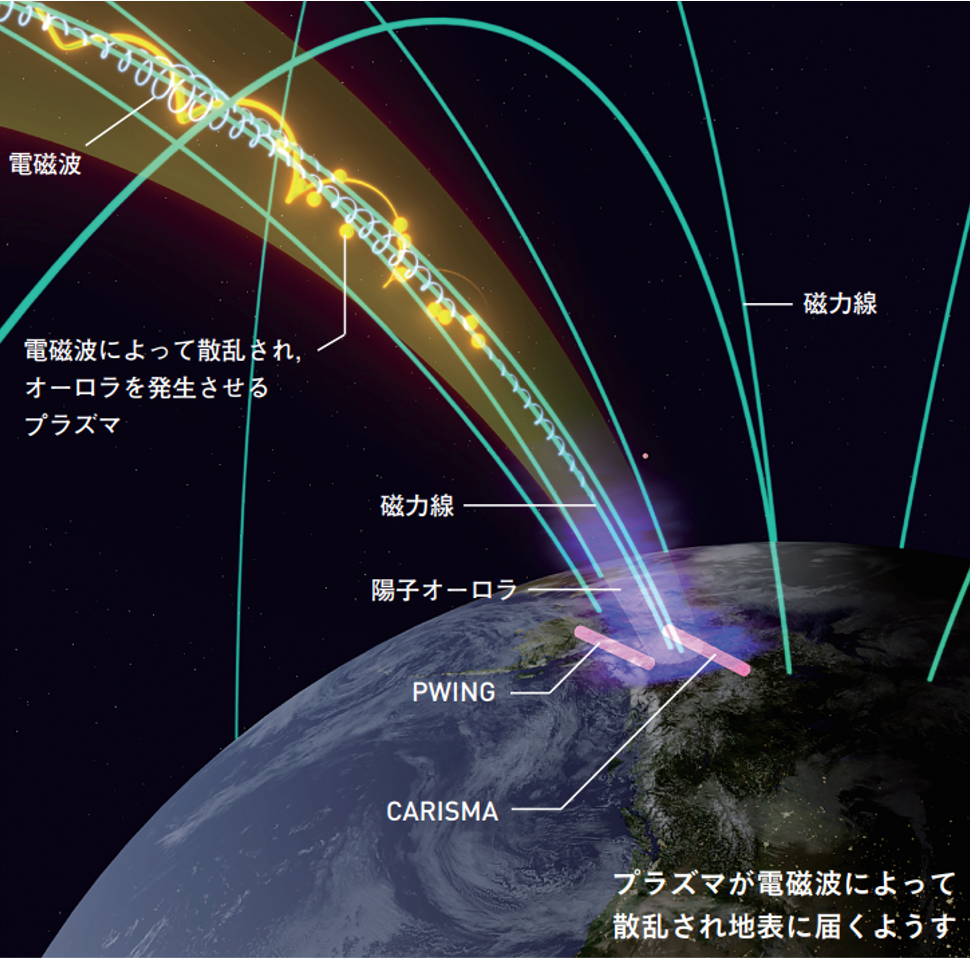

宇宙天気を左右する重要な要素に、宇宙の自然電磁波(プラズマ波動)があります。プラズマ波動は電場や磁場の振動が空間中を伝わっていく現象で、荷電粒子であるプラズマと電磁気学的な作用によってエネルギーをやり取りし、荷電粒子を加速させたり、散乱させたりします。下のデータは、2016年に打ち上げられたJAXAの科学衛星「あらせ」が観測したプラズマ波動の様子です。プラズマ波動は電場や磁場の振動であるため、目で見たり耳で聞いたりすることはできません。ただし振動数が偶々人間の耳で捉えられる可聴域と同じであるため、観測した波形データをそのままスピーカーに接続すれば、音のようにその様子を聞くことができます。このような不思議な「宇宙の音」が宇宙のプラズマ環境を変化させていると考えられています。

プラズマ波動は「波」なので、遠い宇宙で生まれ、ときに数万kmもの距離を伝わって地表まで届くこともあります。その通り道は「ダクト」と呼ばれ、宇宙と地球とを繋ぐトンネルとしての役割を担います。「IMPACTプロジェクト」は、ダクトを通じて宇宙から地球に伝わってくるプラズマ波動を高度500-600 kmの軌道で捉え、いつ・なぜ・どのようなプラズマ波動が地球に届くのかを調べます。また、プラズマの直接計測によって、ダクト内のプラズマ波動が宇宙プラズマ環境を変化させる証拠をつかみ、遠い宇宙の現象が地球に近い低高度領域にどのような影響を及ぼしているかを明らかにします。ダクトは宇宙から地球にプラズマ波動を伝える経路であるとともに、将来は地球から宇宙に電磁波を届ける通路としても活用できる可能性があります。ダクトを活用した宇宙環境のモニタリングや制御を通して、人工衛星や有人宇宙探査の安全に貢献することができます。また、従来の大型衛星では実現が困難であった宇宙天気の三次元的理解に向けて、「IMPACTミッション」はその先駆けとなるべく超小型衛星による宇宙天気計測を実現します。

「IMPACTプロジェクト」の超小型衛星搭載機器

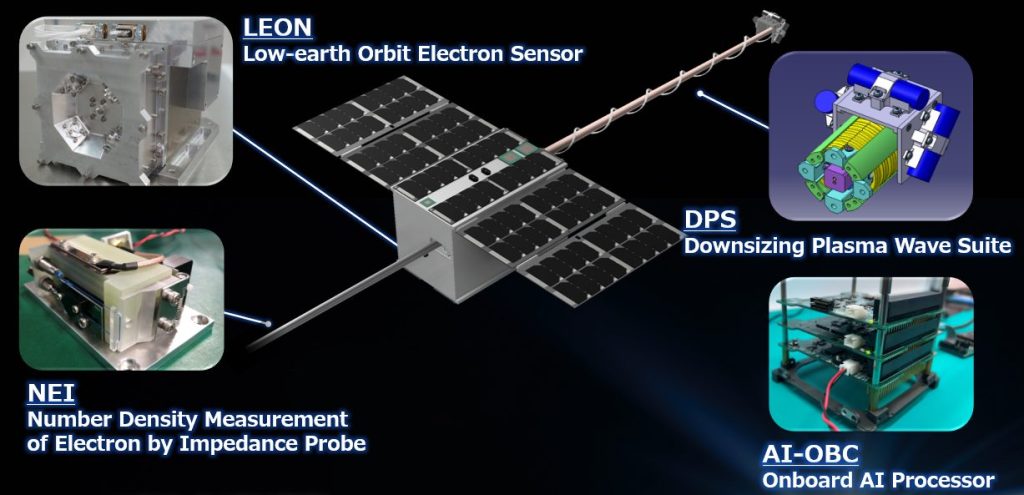

「IMPACTプロジェクト」の超小型衛星には、超小型化された3つの科学観測装置を搭載します。プラズマ波動を計測する「超小型プラズマ波動観測器(DPS; Downsizing Plasma Wave Suite)」、宇宙から地球に降り注ぐ相対論的電子を計測する「超小型高エネルギー電子計測器(LEON; Low-earth Orbit Electron Sensor)」、ダクト構造を直接検出する「超小型インピーダンスプローブ(Number density measurement of Electron by Impedance probe)」は、地球磁気圏観測衛星「あけぼの」(1989年打ち上げ、2015年運用終了)やジオスペース探査衛星「あらせ」(2016年打ち上げ、運用中)、水星磁気圏探査機「みお」(2018年打ち上げ、運用中)などで培われたノウハウを最新の技術で超小型化して開発されます。高機能な科学観測能力を小さな超小型衛星に収納することで、質の高い計測を安価かつ迅速に、また複数機体制で実施できるようになります。また、「IMPACTプロジェクト」の超小型衛星は本計画で新規に開発する超小型オンボードAIプロセッサ「AI-OBC」によって制御されます。「AI-OBC」は科学衛星上で深層学習モデルを用いた自律的判断や科学現象識別・分類を実現することで、衛星運用の省力化や限られた通信リソースの有効活用に貢献します。

「IMPACTプロジェクト」の体制とスケジュール

「IMPACTプロジェクト」は、先端宇宙理工学研究センターを中心として、JAXA宇宙科学研究所・東北大学・京都大学・名古屋大学・九州工業大学・情報通信研究機構が連携して進められています。超小型衛星の設計は各機関の強みを結集して行い、最終的な製作は金沢大学のスタッフ・学生が中心となって実施します。また、科学観測や成果創出を各機関と連携して実施します。各機関が得意とする科学解析(理論計算・シミュレーション・モデリング)と「IMPACTプロジェクト」の科学観測データを組み合わせることで、本計画の科学成果を広く応用した成果創出を目指します。現在のところ、2025年3月から衛星開発を本格的に開始し、2027年度内の開発完了を予定しています。開発の最新情報は、本Webページなどで随時お知らせしていく予定です。