こよう(1号機)

「こよう」の概要

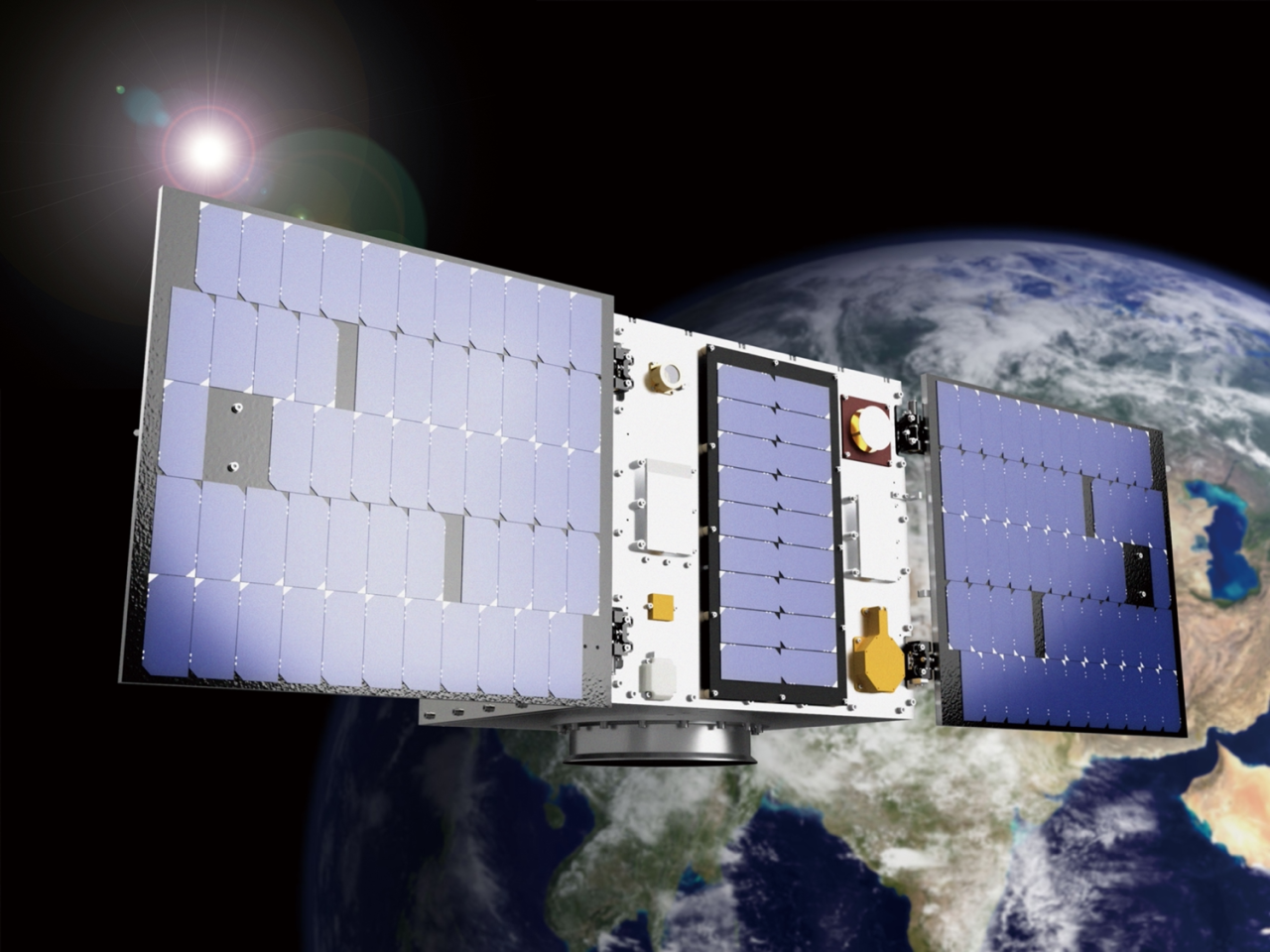

金沢大学衛星初号機となる「X線突発天体監視速報衛星こよう(KOYOH)」(以下、「こよう」)は50kg級超小型衛星です。科学観測目的としては、X線・ガンマ線の衛星観測による「重力波対応天体の同定」及びブラックホール形成メカニズムの研究を目指しています。「こよう」は宇宙航空研究開発機構(JAXA)の革新的衛星技術実証プログラム3号機に搭載される実証テーマのひとつ「理工学が融合した超小型衛星システムの開発と重力波天体のX線観測」として採択されていて、プロジェクトの一環として、2023年12月2日に打ち上げられました。宇宙理工センターでは、先端機器開発部門、天文学・宇宙物理学部門、太陽地球系科学部門の3つの部門で構成されており、この3つの部門が理学・工学の知識・知見をフル活用し、教員と学生が一丸となって「こよう」の開発を行いました。

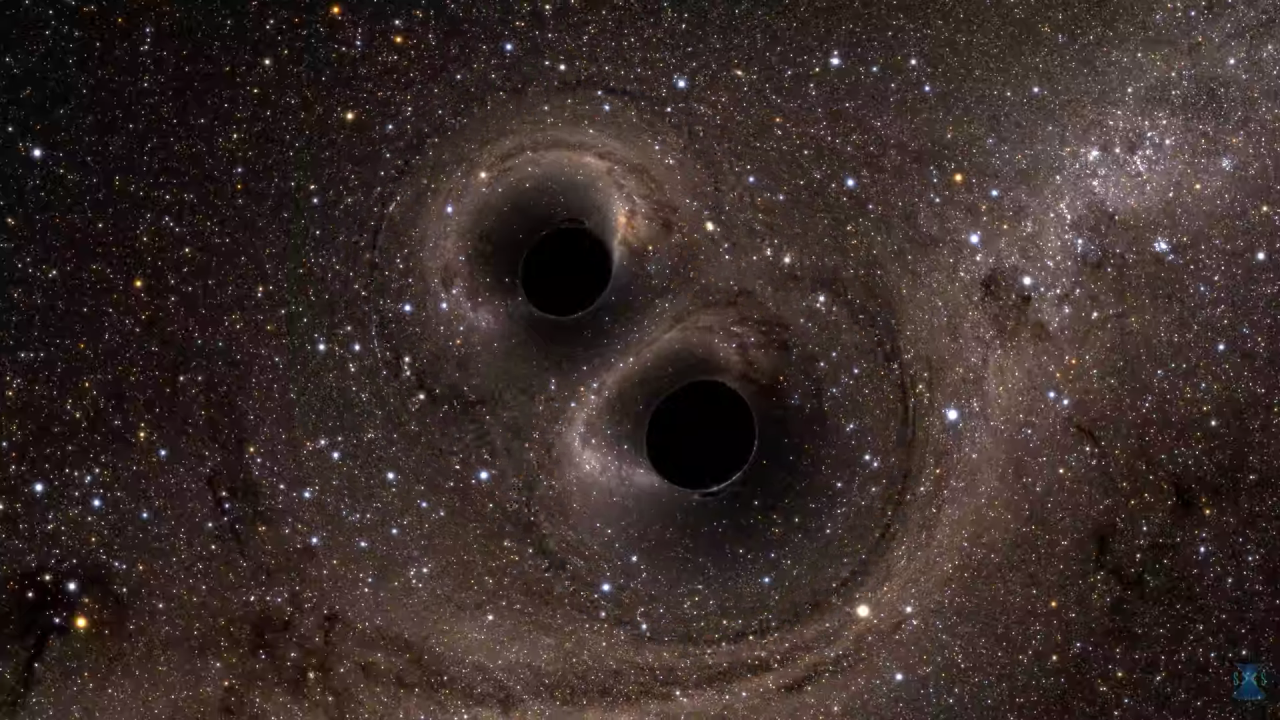

2015年に史上初めて重力波が検出され、さらに2017年には重力波と同期した電磁放射が電波からX線やガンマ線にわたる幅広い波長帯で発見されました。これは天文学にとって革命的な出来事であり、「重力波天文学」という新しい学問分野が誕生しました。重力波は、ブラックホールなどの非常に重たい星が加速度を受ける時に発生します。ブラックホールが最も大きな加速度を受けるのは、その誕生の時であり、重力波が観測されるということは、その瞬間にブラックホールが産声を上げたということを意味します。そして、「こよう」は、広視野X線撮像検出器及びガンマ線トリガー検出器を搭載しており、重力波を発する突発天体をX線で撮像観測することで、発生時刻や発生方向を同定し、その情報を地上の観測者に速報します。我々および世界の観測者が、重力波源からの電磁波対応天体の追観測を行うことで、ブラックホール形成のメカニズム等を研究し、世界最先端の科学成果を創出することを目標としています。将来的に複数の超小型衛星で全天監視型のX線突発天体モニタを実施するための基盤技術を確立するとともに、大型衛星プロジェクトに搭載可能なX線撮像検出器の技術実証を行う予定です。

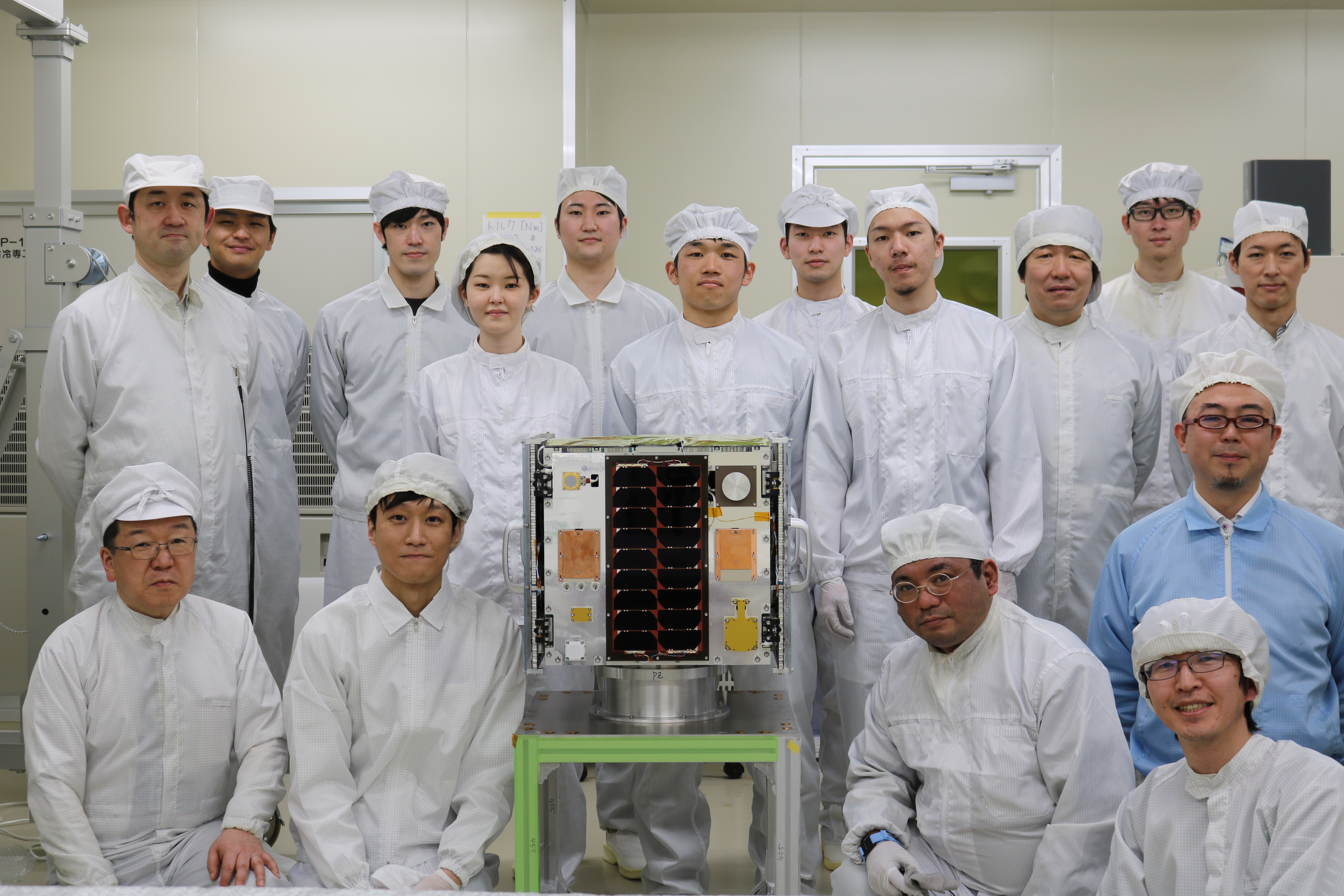

また「こよう」のミッション目的は、単に最先端の宇宙物理学の研究を行うことだけではありません。実際の衛星開発を通じた宇宙理工学教育の実践です。人工衛星はさまざまな機器やコンポーネントで構成されています。そして各コンポーネントには担当学生(1~2名ずつ)を割り当て、教員の指導のもとでその学生が中心となってリーダーシップを発揮し、機器の開発、単体動作試験やソフトウェア開発を行なっています。現在は、宇宙理工学コースの大学院生を中心に関連研究室の4年生を含め、各年度あたり10~15名の学生が衛星開発に参加しています。理工融合でこのような開発体制を整えているのは、国内の研究機関でもごくわずかです。また教員・学生の全員で衛星の開発状況を報告するための会議を毎週開催し、自分の担当コンポーネントだけでなく、他コンポーネントの進捗状況やインタフェースについて、情報を密に共有できる開発体制を整えました。また衛星全体の組み上げや環境試験(振動試験、熱真空試験等)の際は、ほぼ全員が参加することで、衛星開発の一連のプロセスを経験できるようにしています。さらに、地上局(地球局)において衛星運用を行うための地上系システムの構築も並行して進めました。「こよう」の地上局としては、金沢大学に設置されているSバンドパラボラアンテナ及びUHFバンド八木アンテナを用いています。こちらも教員・学生が連携して、衛星を追尾するためのアンテナ制御システム、コマンド生成システム、受信データ蓄積・配信・表示システム、衛星運用支援システム等の開発を行いました。

「こよう」のミッション機器開発

「こよう」衛星は、重力波と同期した短時間ガンマ線バーストを観測することを主目的とし、様々な低エネルギーX線突発天体を観測する衛星です。搭載するミッション機器は、広視野X線撮像検出器(T-LEX)およびガンマ線検出器(KGD)の2つになっており、それぞれのフライトモデルの開発および地上較正試験を行いました。

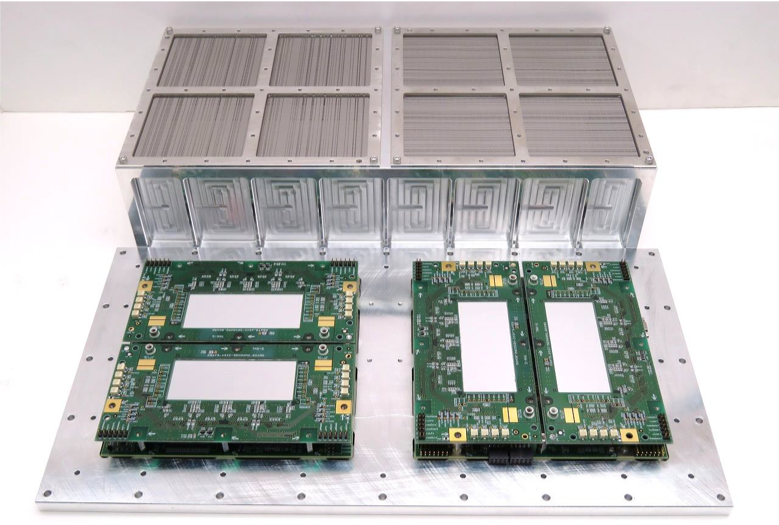

広視野X線撮像検出器(T-LEX)

広視野X線撮像検出器(Transient Localization Experiment, T-LEX)は、ランダムな1次元符号化マスクと1次元のシリコンストライプ検出器を組み合わせたものを直交して2台配置した構成としています。符号化マスクのパターンと、検出器のX線強度分布の相互相関関数を計算することで(パターンマッチングをすることで)視野内のX線画像を再構成し、それぞれの1次元イメージの交点としてX線突発天体の位置を特定します。符号化マスクを最大限に利用できる視野は約1ステラジアンとなり、半分の有効面積であれば、観測できる視野は約1.5ステラジアンとなります。

フライトモデルの装置を製作し、X線観測を実現する上で重要となるエネルギー情報や方向決定精度の検証実験を行いました。さらに、Geant4と呼ばれる放射線シミュレータを用いて、符号化マスクを含めた有効面積の角度依存性を把握し、検出器応答や有効面積を反映させたデータ解析ソフトウェアも開発しました。

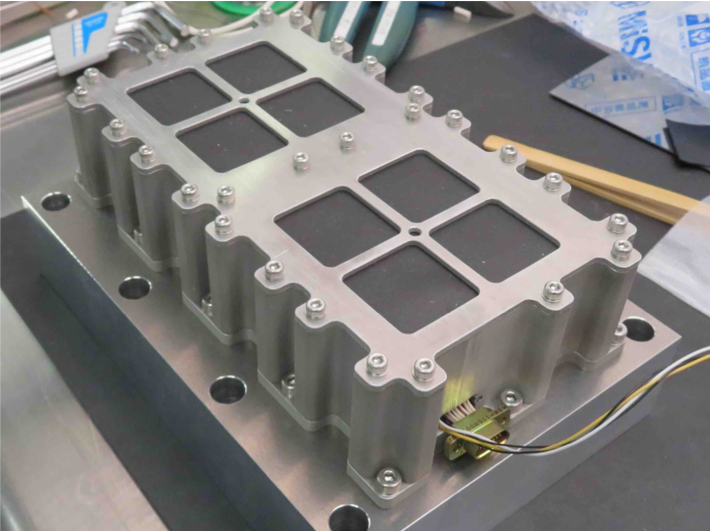

ガンマ線検出器(KGD)

ガンマ線検出器(Kanazawa-SAT3 Gamma ray Detector, KGD)は、100 mm × 100 mm × 5 mmのCsI(Tl)シンチレータと高い信号増幅率を有する半導体光センサー(マルチピクセルフォトンカウンター、MPPC)を組み合わせた検出器で、20〜500キロ電子ボルト程度のエネルギー帯を観測する非撮像型のガンマ線検出器です。前述したT-LEXは天体の位置を決定できる機能を有するものの、およそ 10キロ電子ボルト以下にしか感度がありません。一方でガンマ線バーストは、非常に広いエネルギー帯域のX線・ガンマ線で放射することが知られています。そこでKGDは、T-LEXでは観測できない幅広いエネルギー帯域をカバーすることができます。

KGDのフライトモデルの製作完了後は、衛星軌道上での観測を想定した装置のさまざまな較正を行いました。例えば、エネルギー応答の実測とGeant4シミュレータを用いた数値計算との結果を照合しながら検出器の応答関数を構築するなどして、科学的データを抽出するための取り組みを進めました。

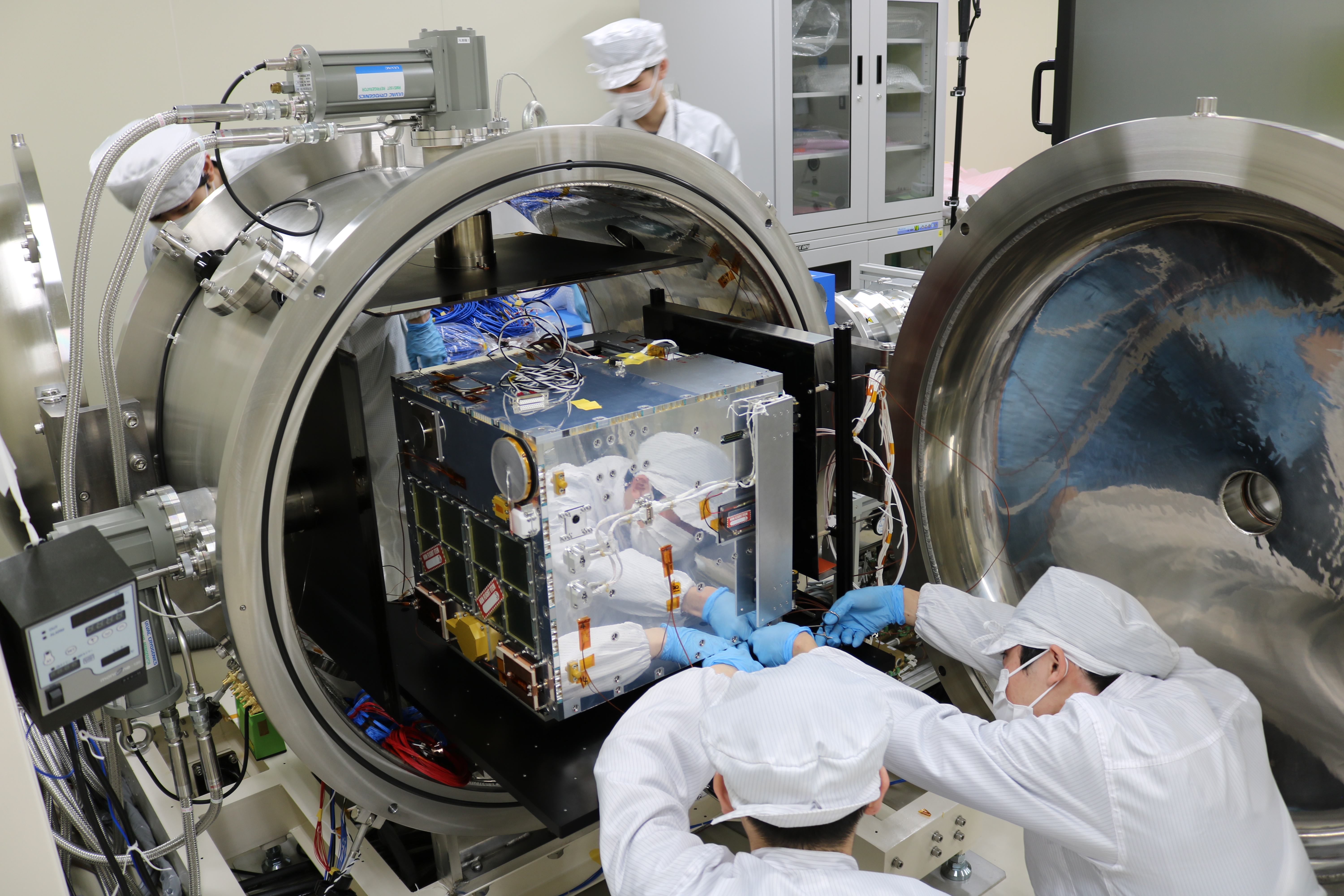

「こよう」のシステム機器開発

「こよう」は衛星の寸法がほぼ一辺50 cmの立方体で、重量が50kg程度です。「こよう」のコンセプトデザインが行われたのは2014年度であり、そこから開発が開始しました。衛星開発にはさまざまな開発フェーズがありますが、現在の「こよう」はフライトモデルの開発をおおむね完了しており、搭載機器の動作確認や機能試験、特性計測等が行なわれています。とくに、実際の衛星運用を見据えた試験はより入念に行い、振動試験や熱サイクル試験等、ロケットによる打ち上げ時や衛星軌道上で使用される際の環境条件を模擬しての試験が行なわれてきました。2021年度にはすべての機器を搭載した状態での衛星組み上げが行われ、衛星を打ち上げ可能な状態にするための最終調整が行われました。この時衛星の組み上げは本部門の教員および学生により行われ、衛星の質量特性や重心位置を計測したところ、極めて高い精度で組み上がっている事を確認しています。2022年度には、衛星の搭載機器をすべて組み上げた状態で、長時間不具合なく動作するか検証するためのロングラン試験や宇宙環境を模擬した熱真空試験を行ない、ここで数多くの機器のバグを洗い出しました。

また衛星のハードウェア開発とともに、ソフトウェア開発も並行して進めました。ソフトウェア開発は基本方針・基本仕様を本部門の教員が提示し、それに基づいて学生が必要な情報の収集や具体的なロジックの検討、実装を行う形で行なわれました。センターの教員は、過去さまざまな衛星・気球実験に関わっており、そこで培った技術やノウハウを学生に伝授していきます。ソフトウェア開発の進捗状況管理には、プロジェクト管理ソフトウェアを用いて行なっており、これにより現在の状況を全体的に俯瞰する視点から個々の詳細まで総合的に把握する事ができ、問題点の見落としの無い洗い出しや課題の適切な設定を行なうことに大きく役立っています。このシステムは、ソフトウェアの開発だけでなく、ハードウェア開発や各種試験の計画・実施にも使用されました。

このようなフライトモデルの開発に加え、、打ち上げから運用開始までを見据えた時に最も重要になるのが、電源の確保、姿勢の確保、通信の確保になります。電源は衛星の運用に不可欠であるのは言うまでも無く、ロケット搭載時の電源系の安全性が確保されていないと、ロケットの搭載の許可が下りません。軌道投入後の電源は太陽電池でまかなう事になりますが、そのためには太陽電池が常時太陽方向を向いている姿勢を維持する必要があり、特にロケットから分離された直後はバッテリが枯渇する前に適切な姿勢が自動確保される必要があります。このように姿勢制御は衛星の死活を左右する要素です。通信については、これが適切に行なわれないと衛星の状態を把握することすらできません。また通信を行う場合、衛星本体だけでなく地上局の整備も必須となり、これらの開発・整備を教員・学生が一丸となって行ないました。

「人工衛星開発」は不具合の連続であり、一筋縄ではいきません。そして、一連の開発の中で、学生たちは多くのトラブルや不具合を経験していきます。時には全く予期しない不具合に遭遇することもあり、その際には原因解明に対する物理的考察はもちろんのこと、その具体的な対処方法までを考え抜いて解決していきます。このような開発プロセスを経て「ものづくりの技術や進め方」を体得できるのは唯一無二の経験の場であり、卒業生たちは宇宙分野だけでなく産業のさまざまな分野に羽ばたいて活躍しています。

このような開発を経て、2023年12月2日にSpaceX社のFalcon 9ロケットで無事打ち上げられました。その打ち上げからおよそ6時間後に、こようは日本の金沢上空を通過し、この最初の通信時にこようからの電波信号を受信することに成功しました。そして、事前計画通り衛星が自律的に太陽電池パドルを展開し、太陽電池パネルが太陽方向に対して正しく向いて充電されており、搭載機器が正常に動作していることが確認されました。

現在、科学観測を行うための運用を続けており、得られた成果は随時お伝えする予定です。